Цветопись в поэзии Сергея Есенина

Лирика Сергей Есенина

- Жанр

- Стихотворения

- Автор

- Сергей Александрович Есенин

- Язык оригинала

- Русский

- Год написания

- 1917 - 1925

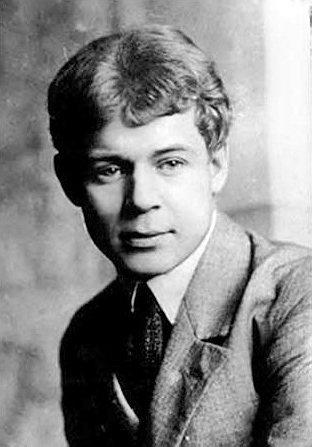

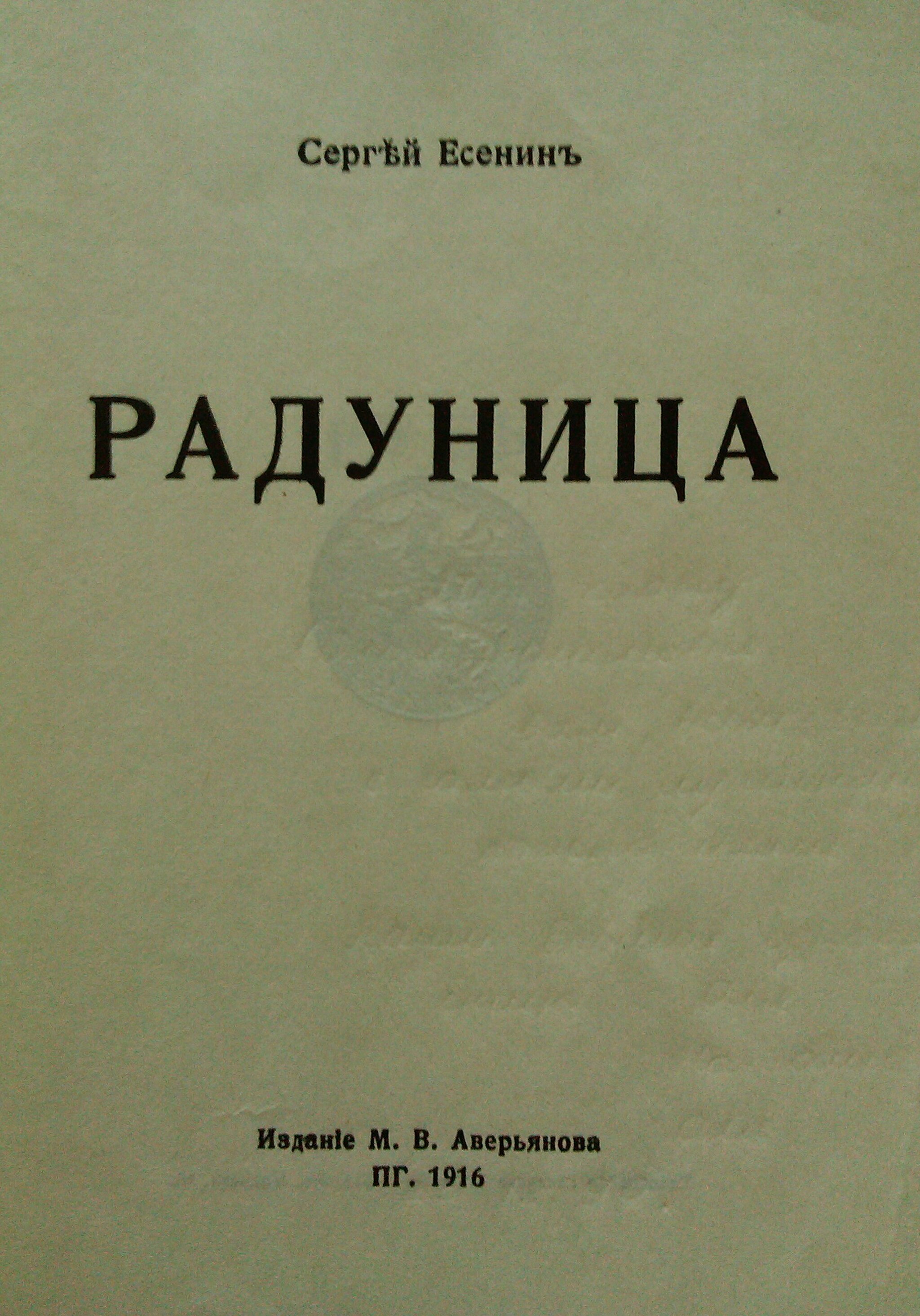

Цве́топись в поэ́зии Серге́я Есе́нина — цвет и свет в поэзии Сергея Александровича Есенина играет важную роль: благодаря художественно-колористической системе поэт раскрывает переживания, чувства лирического героя. Духовный мир лирического героя имеет динамику, данную особенность отмечают многие исследователи творчества поэта. Лирический герой разный, переживающий большое количество непохожих ситуаций, его внутренний мир многогранен, отображен через разнообразную колористическую систему. Сергей Александрович Есенин (21 сентября (31 октября) 1895 — 28 декабря 1925) — русский, советский поэт начала XX века, родился в Костантиново Рязанского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. Отец — Александр Никитич Есенин (1873 — 1931), мать — Татьяна Фёдоровна Титова (1875 — 1955). Получил образование в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского[1][2][3].

Эволюция цветовой системы[править]

Для разных периодов творчества поэта был характерен определённый набор цветов и их оттенков. Условно творчество Сергея Есенина можно разделить на несколько периодов, которые так или иначе отражают внутренний мир поэта благодаря раскрытию внутреннего мира лирического героя произведений с использованием цветописи и светописи, раскрывают особенности взаимодействия с внешним миром, позволяют поделиться с читателем своими мечтами, потаёнными мыслями о будущем[4].

Эволюция цветовой системы[править]

1914 год — 1917 год[править]

Стихотворения насыщены голубыми тонами и всеми оттенками синего, достаточно много белого, тем самым привносится в поэтический мир настроение пробуждения жизни, ощущение счастья от прихода весны. Тона позволяют отразить радость, ожидание прекрасного, стремление вперед, предчувствие чего-то важного и прекрасного, отражают настроение лирического героя на заре жизни, когда всё открывается новыми и быстро меняющимися красками, чувствами[5].

Весна жизни — весна природы, всё сливается, внутреннее ощущение, ожидание нового, манящего своей таинственностью, становится основным мотивом, отражающим радость, ожидание громады счастья[5].

В стихотворениях «Голубень»[6], «Даль подёрнулась туманом…»[7], «Весна на радость не похожа…»[8] автор создаёт большое количество эпитетов, основанных на использовании разных частей речи (глаголы, прилагательные, существительные): «заголубели долы», «голубого водопоя», «синих ног», «синь во взорах», «водою белой». Здесь же находят отражение и серые оттенки: «ползёт туман», «сумрак», «молочный дым», «лунный гребень»[9]. Здесь же находят отражение и серые оттенки: «ползёт туман», «сумрак», «молочный дым», «лунный гребень». Есть и красный, и жёлтый с их оттенками, но до конца 1917 года эти цвета отражают состояние легкости, ощущения счастья от созерцания красоты окружающего мира. В стихотворениях «Голубень», «Разбуди меня рано…», «Весна на радость не похожа…», «О, пашни, пашни, пашни…» автор создаёт неповторимые поэтические цветовые образы: «золотую дугу», «красным хвостом», «рыжих коров», «медь», «пятой златою», «ржавчиной краснеют», «в огненной резьбе», «златых коров».

Большое значение имеет свет в стихотворениях поэта. В «Засвети в нашей горнице свет…»[10], «Прощай, родная пуща…»[11], «Голубень», «Я по первому снегу бреду…»[12], «О, пашни, пашни, пашни…»[13], «Тучи с ожерёба…»[14] поэтический мир пронизывает свет, он есть везде: «в прозрачном холоде», «Вечер синею свечкой звезду // Над дорогой моей засветил», «А в сердце светит Русь», «брызжет солнце», «забрезжит свет», «сияй ты, день погожий».

1918 год — 1920 год[править]

Изменение цветовой гаммы наблюдается в этом периоде творчества, автор чутко реагирует на изменения, происходящие в обществе, в отношениях с близкими и друзьями. Приходит время других цветов и оттенков. Это красный, розовый, лиловый, алый — все те цвета, что отражают с одной стороны, энергию, активное движение, что связывается с таким природным явлением, как лето, но, с другой стороны, эти цвета подчеркивают революционные настроения, которыми были охвачены многие люди в тот период истории России, в том числе и Сергей Есенин, возлагавший большие надежды на революцию, происходящие изменения в стране, для поэта это было надеждой на осуществление «крестьянского рая», о котором он говорил и в «Ключах Марии».

Нужно отметить и то, что революция — это борьба, кровь, жертвы, поэтому Сергей Александрович Есенин использует в этот период красные цвета, их количество в лирике значительно увеличилось, чуть позже приходит осознание такого проявления революции, и это разочаровывает поэта. Меняются образы в лирике, например, Родина для поэта окрашена в золотые оттенки («златая Русь» в стихотворении «О верю, верю, счастье есть…»[15]), приветствуя революцию в первые годы существования советской страны, Сергей Есенин будет писать «Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом», «кровавый мочил нас дождь» («Иония», 1918 год)[5].

Оплакивает Сергей Есенин деревню, которая стала другой, и жители её уже совсем иные, нет той патриархальности и естественности. Берёзы уже не девушки с тонкими талиями, за которые поэт хочет их обнять, он пишет: «За прощальной стою обедней Кадящих листвой берёз», появляется образ, окрашенный в серо-белые тона, с оттенками чёрного, что подчеркивает эпитет «кадящих» или «догорит золотистым пламенем» — нет уже буйства красок, их перелива, но есть оттенок, полутон. «Часы деревянные» — словно автор пытается подчеркнуть не только материал, из которых сделаны часы, но и цвет: тусклый жёлтый, коричневый, цвет дерева не имеет ярких оттенков, он приглушён, нет света и прозрачности. Автор как бы подчеркивает чувство разочарования, уныния лирического героя, поле не играет зелёными красками, оно в стихотворении «голубое», не естественного цвета, как всё, что окружает лирического героя, и на поле этом появится не живой конь, а «железный», такое настроение подчеркивается эпитетом «чёрный» во фразе «чёрная горсть» (Стихотворение «Жеребёнок и поезд» из поэмы «Сорокоуст», 1920 год)[16].

1921 год — 1925 год[править]

В следующем периоде творчества, который датируется 1921 годом — 1925 годом, поэт использует цвета и оттенки осени: поры умирания, когда всё живое постепенно увядает, приходит к конечному своему циклу — смерти. В стихотворениях часто используются такие цвета, как жёлтые, золотые, кровавые; встречаются эпитеты «лимонный», «ржавый». В поэзии появляются и тёмные цвета, олицетворяющие мрак, темноту, тёмные силы: оловянный, серые, пепельные. В стихотворении «Русь советская»[17] перед нами уже другая советская страна, поэт разочарован всем, что происходит вокруг, он понимает, что разрушив старое, не построили нового. Появляются мрачные картины, окрашенные в тёмные тона: «теперь лежит зола да слой дорожной пыли», «серые поля», (появляются образы по цветовой гамме соответствующие чёрному, тёмно-серому), «сухой румянец» (розовый цвет не кажется здоровым, ярким, он сухой, словно выцвел), «вечер жидкой позолотой» (уже нет полноты жизни, энергии).

Творчество Сергея Есенина — это многогранная по своей тематике и проблематике лирика. Уникальность и художественное своеобразие отражены в неповторимом сочетании цвета и света и смысла, который поэт вкладывал в каждое цветовое слово. Стихотворения разных периодов словно отражают циклы человеческой жизни: юность, с преобладанием чистого, незамутненного проблемами, взглядом. Это первый период — это ранняя лирика, когда преобладают «весенние» цвета. Впоследствии лирический герой взрослеет, проживая счастливые моменты и трагические минуты. Это следующий период, который можно обозначить как «летний», когда человек обретает опыт, становится мудрее. Третий период, в котором отмечены существенные изменения в цветовой палитре «осенний»[5].

В 1924 году в поэзии Сергея Есенина вновь появляются «весенние» цвета, но уже во второй половине 1925 года основным цветом поэзии становится «зимний»: чёрно-белый, тусклый цвет. На эволюцию цвета оказывает влияние состояние самого поэта, его переживания в разные периоды жизни, чувства поэта зависят от того, какие события происходят вокруг.

Колористика и семантика образов[править]

Для поэзии Сергея Александровича Есенина характерно использование различных средств выразительности, основанных на семантике слова, его выразительности и красочности. Значительное место среди тропов и фигур речи занимают цветовые и световые эпитеты. Для поэтического мироощущения поэта характерно своеобразие метафор. Мир поэта одушевлён, выявляются связи между явлениями человеческой жизни и природой, мира животного, растительного и небесного, порой оживает предметный мир, обретая черты живого, рождая необычные образы[18].

Прилагательные цвета и света, используемые поэтом в поэтической речи, отражают духовный мир лирического героя, а через героя автор передает свои переживания, мысли. Эпитеты имеют символическое значение, набор цветовой палитры меняется в зависимости от периода жизни и творчества автора: в ранней поэзии отмечается большое количество цветов, которые имеют положительную окраску, являясь символом начала жизни, надежды, любви и предчувствия прекрасного, на более поздних этапах происходит изменение цветовой гаммы: краски тускнеют, появляются мутные и «непрозрачные» оттенки, символика цвета меняется — появляются символы грусти, уныния, разочарования, одиночества. Есенину были близки традиции древнерусской живописи храмов, особенно на раннем этапе творчества, цвета, используемые им в стихотворении, были близки гамме цветов, используемых в народной поэзии, связанной с образами русской природы и крестьянского быта.

Большой спектр цветов позволял поэту раскрыть большое количество тем в своих произведениях: темы любви к женщине, матери; тему Родины, религиозную и историческую темы[4].

Примечания[править]

- ↑ Университет Шанявского и старый дом на Арбате (2013-03-11). Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Московский городской народный университет имени Альфонса Леоновича Шанявского. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Сергей Александрович Есенин. Biographe.ru. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ 4,0 4,1 Лысова О. В., Абдуллина А. Ш., Сайсанова М. Ю. Гармония цветообраза в поэзии Сергея Есенина как визуализация теории цветаИ ЦВЕТА. Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №3-3 (105). – С. 143-147. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Родина С. А. Свет в художественно-колоративной системе лирики Сергея Александровича Есенина, 1919 - 1925 гг.. : автореф… дис. кан. филологических наук/ С. А. Родина. – Москва, 2001.– 195 с. – Текст : непосредственный. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Голубень. ilibrary.ru. Проверено 19 февраля 2024.

- ↑ Есенин, Сергей Даль подернулась туманом.... ilibrary.ru. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Весна на радость не похожа.... ilibrary.ru. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Избранные произведения. ilibrary.ru. Проверено 22 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Разбуди меня завтра рано. ilibrary.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Прощай, родная пуща.... ilibrary.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Я по первому снегу бреду.... slova.org.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей О пашни, пашни, пашни.... slova.org.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Тучи с ожереба. ilibrary.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей О верю, верю, счастье есть.... slova.org.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Есенин, Сергей Сорокоуст. Lib.ru. Проверено 23 ноября 2003.

- ↑ Есенин, Сергей Русь советская. Lib.ru. Проверено 23 ноября 2023.

- ↑ Волкова А. А. Функция цветообраза в поэзии Сергея Александровича Есенина С. 10–12. Молодой ученый. – 2016. – № 6.4 (110.4). Проверено 23 ноября 2023.

Шаблон:Сергей Александрович Есенин

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Цветопись в поэзии Сергея Есенина», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Цветопись_в_поэзии_Сергея_Есенина» «https://znanierussia.ru/articles/Цветопись_в_поэзии_Сергея_Есенина». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|