Реклама в Российской империи

Реклама в Российской империи — отрасль и индустрия по распространению рекламы в Российской империи.

| Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей.

|

От раннего российского средневековья до нас не дошло источников, где были бы собраны «крики улиц». Это обстоятельство не мешает предположить, что звуковой фон жизни российских городов был шумно-разноголосым. В XV веке вошло в обыкновение оглашать правительственные указы с Красного крыльца кремлёвских палат в Москве, на Ивановской площади, (отсюда поговорка «кричать на всю Ивановскую»). Но голоса глашатаев с трудом пересиливали крики торговцев, раздававшиеся со стороны лавок под кремлёвскими стенами.

В конце XVI века, с началом книгопечатания на Руси, у Спасской башни создаётся место постоянного распространения печатных и рукописных книг, летучих листков, лубочных картинок, постоянно толчётся и народ для обмена вестями. «Тут же стояли и попы без мест, нанимавшиеся служить обедню; они расхаживали с калачом в руке, торговались с нанимателями и для большого убеждения их выкрикивали своё: „смотри, закушу!“, то есть — давай что прошу, не то отведаю калача и тогда обедни служить будет некому». (По правилам перед богослужением требовалось поститься — то есть священники использовали на этом торге вполне мирские приёмы рекламного воздействия).

Для общей информационной ситуации в России в XV—XVII вв. характерно отсутствие регулярного массового информирования. Отечественная протогазета «Куранты», бытовавшая в течение XVII в. при царском дворов, создавалась для крайне узкого круга лиц: самого царя и его приближённых. Исследователи считают, что «тираж» этого бюллетеня новостей не превышал двух экземпляров. Содержание «Курантов» составлял по преимуществу пересказ актуальных сообщений западноевропейской периодики, который готовился Посольским приказом и дополнялся сведениями собственных дипломатов.

Ограниченность хождения и не периодичность появления «Курантов» дают, на наш взгляд, основание считать это издание лишь предтечей подлинной прессы. О появлении последней заявили петровские «Ведомости», начавшие выходить в 1703 году.

В известной мере информационный вакуум в средневековых русских городах заполнялся молвой, которую переносили странники, «божьи люди», юродивые, а также сказители, исполнявшие былины, исторические песни и духовные стихи. Юродивые, в шуме и суматохе городских улиц и площадей, были явлением заметным и повсеместным. Заметки иностранцев о Руси начала XVI века упоминают о них как о феномене истинно российском. По мнению некоторых исследователей, способ распространения религиозных, нравственных, отчасти политических идей через институт юродивых ближе к восточным традициям — в частности, к пророчествам ветхозаветных обличителей и прорицателей, о которых повествует Библия. В этом виде устного информирования стилистика и смысловая концентрация высказываний имеет некоторое сходство с рекламой. Отчасти юродивые выполняли роль бродячих проповедников, но способы психологического влияния у них были очень своеобразны. Обычно это было шокирующее, предельно вызывающее воздействие всем обликом и поведением. Мощное влияние юродивых на психику окружающих непосредственно связано было с их обликом «не от мира сего», ореолом святости, исступлённым служением высшей благодати. Не только слова пророчеств воздействовали на окружающих — но весь комплекс средств влияния.

Эти «представления» тем более охотно воспринимались, что театра на Руси не существовало до конца XVII века, а зрелища ограничивались, с одной стороны, пышными религиозными обрядами, с другой — скоморошьими игрищами.

Таким образом, и в русской культуре вырабатывался богатый арсенал средств идейного и эмоционального воздействия, интеграция которых необходима для рекламой деятельности.

- Лубок

Значительный вклад в этот процесс внесли народные картинки — лубки. Первое упоминание о них относится к началу XVII в., когда в царских палатах уже имелось несколько десятков таких потешных листов. Царь Алексей Михайлович любил забавляться этими картинками и передал свою склонность своим детям. Лубки называли вначале «фряжскими» — то есть итальянскими, иноземными, так как техника исполнения была перенята у европейцев. В основе их лежит ксилография, искусство создания гравюр на дереве (о которых мы говорили во второй главе). Подобно западным образцам, русские народные картинки посвящены были как серьёзным — религиозным и политическим — так и развлекательным, «потешным» темам. Наиболее часто встречались среди них эпизоды из басен и сказок, батальные сцены, злободневные сатирические сюжеты.

Постепенно «потешные» листы обогащались надписями, которые становились всё более развёрнутыми и обстоятельными. Лубки входили в каждый дом — от царских палат до убогих крестьянских изб. Это был один из ранних прорывов печатной массовой культуры в повседневный русский быт. Лубки в доступной форме доносили до широкой аудитории разнообразную информацию и идеи, воплощённые в броских красочных изображениях. Неудивительно, что рекламная функция занимала в лубочной продукции не последнее место. С развитием российского экономического рынка она стала успешно использоваться для коммерческой рекламы.

Немало сатирических стрел «потешные» картинки, как и журналистика XVIII века, выпускали по модникам и модницам. Однако наряду с этим были и листы, рекламировавшие иноземную модную продукцию. Вот, к примеру, лист № 421 из собрания лубков Д. А. Ровинского, озаглавленный «Французский магазин помады и духов». Рисунок изображает стол, на котором множество банок и склянок с французскими этикетками. Мадемуазель подаёт франту помаду, а тот капризно спрашивает: «Французское ли это?» И слышит в ответ: «О, мсье! Самое свежее!». Перед нами образец наглядной торговой рекламы.

По монаршему изволению лубочные мастера начали настойчивое внедрение в русский быт табака. При первом царе из династии Романовых, Михаиле Фёдоровиче, курение табака запрещалось под страхом смертной казни; при отце Петра I, царе Алексее Михайловиче, к курильщикам применяли телесные наказания. Пётр же и тут решил догонять Европу. Подобно тому, как в Англии в XVII в. пресса рекламировала чай, кофе и шоколад, в России лубки XVIII в. популяризировали табак. В коллекции Д. А. Ровинского представлены образцы — скажем, компания нюхающих табак из восьми человек с довольными лицами, и подпись: «Иностранные народы нюхают табака разные манеры, нас табак забавляет и глаза наши исцеляет».

Полноценный рекламный характер имеет подборка лубочных картинок, призванная уменьшить опасность эпидемии оспы. Листки эти пропагандировали необходимость прививок и пользовались богатым набором рекламных средств. На одной из картинок изображены были две крестьянки: одна здоровая, румяная, пригожая, другая — обезображенная оспой. К подолу каждой из них прильнули по трое ребятишек. Далее идут стихи:

<poem>

«Какой позор рябым уродливым мальчишкам, Смотрите, как Они хорошим ребятишкам Дурными кажутся и как от них 6eryт, Товарищами их в игрушку не зовут, С уродами ж играть как будто все боятся И так спешат от них скорее прочь убраться».

</poem>

Серия картинок завершалась летучим листком, в котором подробно излагались наставления о прививании оспы.

Таким образом, происходило соединение различных средств рекламной деятельности: объявление оглашалось, параллельно же суть его отображалась на «картинке» и тиражировалась с подробным разъяснением происходящего. Авторы лубков охотно прибегали к убеждению с помощью контраста, противопоставления: здоровье — болезнь, красота — уродство, святость — греховность. Эти альтернативы, воплощённые в броских образах, побуждали реципиентов к выбору линии поведения.

Параллельно с развитием ремесленного художества, каковым было производство лубков, совершенствовалась профессиональная гравюра, начавшаяся с продукции Верхней (то есть Придворной) типографии (конец XVII века). С этого в русской культуре ведёт начало жанр конклюзии. Часть их представляла собой соединение гравированного (часто аллегорического) изображения с текстом приглашения на академический диспут или придворный праздник. Некоторые конклюзии излагали программу намеченного события. Последняя разновидность предстаёт как единство двух, впоследствии расслоившихся рекламных жанров: зрелищной (цирковой, театральной, концертной) афиши и театральной программки.

- Печать

Украшенные гравюрным орнаментом «объяснительные листы» сопровождали фейерверки и триумфальные шествия. Например, «Изъявление фейерверка» с гравюрой на первой странице распространялось в Санкт-Петербурге в честь празднования Нового 1712 года. Такие летучие листки, адресованные массовой аудитории, совмещали просветительские и рекламные функции. В начале XVIII века царская гравировальная мастерская перемещается в Петербург. Одно из её первых произведений на новом месте изображало трубящего в рог бога коммерции Меркурия — символ торгового процветания — на фоне строений рождающейся новой столицы, Именно при Петре I типографская продукция широко входит в российский быт, усиливается рекламная загруженность различного рода печатных текстов. Многолестные серии изображений, славившие его боевые победы, Пётр I заказывал талантливым граверам — братьям Ивану и Алексею Зубовым. (Некоторые из этих гравюр подносились иностранным послам как напоминание о могуществе российского оружия). Можно считать, что подобные листы выполняли, наряду с общеэстетической и мемориальной, также и функции политической рекламы.

Петровское время, то есть первая четверть XVIII в., донесло до нас многочисленные и разнообразные примеры рекламной деятельности, обилие знаковых вариантов рекламирования: устную речь, лубок, гравюру, печатные тексты и разнообразные рекламные акции (шествия, манифестации, фейерверки). Архаичные способы воздействия, вроде проповедей из уст юродивых, оттеснялись на обочину культурной жизни, но не исчезали совсем вплоть до конца XIX в. Дальнейшая интеграция рекламных средств порождает новые формы, вовлекает в поле своего влияния всё более широкие сферы жизни.

Газета Петра I «Ведомости», имевшая на первых порах многострочный заголовок (характерный для европейской средневековой печатной продукции), иногда выходила в форме летучего листка с подзаголовком «реляция». Однако, регулярной, широкомасштабной рекламной деятельности газета не вела, это было правительственное издание, и его отношения с частными рекламодателями ещё не сформировались. Но объявления всё-таки появлялись. К примеру, популяризируются минеральные воды — во втором номере за 1719 год газета убедительно советует посетить новый курорт: «Понеже оные воды исцеляют различная жестокия болезни, а именно: цинготную, ипохондрию, желчь, безсильство желудка, рвоту (…), каменную, ежели песок или малые камни, и оные из почек гонить (…)»." Престижность курорта подкреплялась ссылкой на поездки туда высокопоставленных особ — царицы Прасковьи Федоровны, придворного фаворита А. Меньшикова. Параллельно появляются печатные листки на туже тему: «Объявление о лечительныхъ водахъ, сысканных на Олонцв, а отъ какихь болезней, и какь при томь употреблении поступать, тому дохтурское определение, также и указъ его царского величества на оныя дохтурския правилы, и оное все следует ниже сего.»

Объявлений публиковалось всё больше, и со временем они выделились в специальное приложение («суплемент»). В середине XVIII века раздел объявлений по своему объёму сравнялся с основной информационной частью газеты. Как справедливо отмечает автор приведённой выше цитаты А. П. Киселёв, «объявление становилось если не единственной, то основной формой информации об экономической и культурной жизни».* Это были не сухие строки официальных реестров и реляций, а живое отражение времени со всеми его противоречиями и парадоксами. К примеру, динамичное развитие и укрепление российской экономики происходило ценой ужесточения крепостнических порядков — и в «суплементе» к № 13 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1770 год мы читаем: «продаются огурцы лутчего соления и примерного поведения кучер с женой (…)», «Желающие купить дворовую девку 13 лет могут спросить в Семёновском полку в офицерской линии». Подобная реклама в «Санкт-Петербургских ведомостях» сохранилась вплоть до начала следующего века. Например, в приложении к первому номеру газеты за 1801 г. публиковалось следующее объявление:

От Вологодского губернского правления объявляется, дабы желающие купить с аукционного торгу описные помещика Аркадия. Левашова Гразовецкой округи сельца Захарова мужска пола — 3, женка пола — 3 же души без земли, оценённые Никиту Васильева, 70 лет в 10 рублей, жену его Авдотью Григорьевну 50 лет — в 5 руб., Григория Игнатьева 70 лет — в 3 рубля, жену его Авдотью Ивановну 60 лет в 3 рубля, Григория Максимова 40 лет в 30 рублей, жену его Авдотью Максимову 30 лет в 20 рублей явились в правление в назначенные для продажи сроки: генваря 2 и 30 числа с.г.

Со временем реклама в «Санкт-Петербургских ведомостях» стала всё более дифференцированно отражать развитие экономической жизни: публиковались извещения о банкротствах, о взыскании кредиторами уплаты по векселям, о принудительной распродаже имений с торгов, в том числе для покрытия ущерба от расхищения казённого имущества. Наряду с этим страницы газеты наполняла повседневная частная информация: «Продаётся подержанный чепрак, обшитый широким позументом и бахромою, походная кровать, кресла с выдвижною из оных кроватью, не обшитые, кожею, и весьма удобная дорожная коляска. Спросить о них едучи к конной гвардии в смежном с Таврическим садом каменном доме у живущих над погребом».

В 1756 году под эгидой Московского университета начала выходить газета «Московские ведомости». Её структура и организация материала по рубрикам были сходны с «Санкт-Петербургскими ведомостями». Аналогичной была и реклама. Изменения в содержании и оформлении этой газеты связаны с деятельностью знаменитого просветителя Н. И. Новикова (1744—1818), который взяв в аренду типографию Московского университета, редактировал «Московские ведомости» с 1779 по 1789 год. Главным его новшеством стал обстоятельный библиографический отдел — рубрика «О российских книгах». Здесь помещалась регулярная реклама изданий, выпущенных Университетской типографией, и всех новинках, продававшихся в Университетской книжной лавке. В особом «Объявлении» в М 104 за 1784 год издатель сообщал, что к известиям о новых книгах «всегда присовокупляемы будут главнейшие показания содержащихся в них материй, дабы по тому читатели могли судить о достоинствах оных».

За полтора десятилетия до этого, в своём первом сатирическом журнале «Трутень» Новиков пародировал рекламное поветрие, начатое «Санкт-Петербургскими ведомостями». Шутливо обыгрывая традиционные рубрики «Подряды», «Продажи», «Зрелища», «Книги», «Отъезжающие», сатирик писал под первой из них: «Для наполнения порожних мест по положенному у одной престарелой кокетки о любовниках штату, потребно поставить молодых, пригожих и достаточных дворян и мещан до 12 человек, кто пожелает в поставке оных подрядиться, или и сами желающие заступать те убылые места, могут явиться у помянутой кокетки, где и кондиции им показаны будут». И далее там же: «В некоторое судебное место потребно правосудия до 10 пуд; желающие в поставке этого подрядиться, могут явиться в оном месте». Под рубрикой «Продажа» сатирик извещал: «Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продаёт свою совесть; желающие купить, могут его сыскать в здешнем городе». Популярность жанра объявлений в ту эпоху не оставляет сомнений. Лучшие журналисты эпохи не считали зазорным их комментировать. Например, Н. М. Карамзин во втором номере нового журнала «Вестник Европы» за 1802 год в заметке «Странность» выражал недоумение по поводу объявления, помещённого в одном из столичных изданий: французский гувернёр сообщал об открытии близ Парижа пансиона для русских дворян и предлагал учить их «всему нужному», в том числе русскому языку. Патриотические чувства Карамзина были покороблены: «Живучи в уединении, я не знаю, что другие подумали о таком объявлении. Мне кажется оно более смешным, нежели досадным: ибо я уверен, что наши дворяне не захотят воспользоваться благосклонным предложением господина ММ».

Сами карамзинские издания «Московский журнал» и «Вестник Европы» не уделяли внимания рекламе. Исключение составляли библиографические списки книг, краткие аннотации и развёрнутые критические отзывы.

Сообщения о новых книгах составляли непременный элемент всей русской журнальной прессы второй половины XVIII века, начиная с «Ежемесячных сочинений, к пользе и увеселению служащих». К ним со временем прибавляются обстоятельные уведомления о текущих театральных представлениях и прочих зрелищах. Наблюдаются первые попытки создания специализированных журналов: «Санкт-Петербургские учёные ведомости» (1777), «Русский театр». (1786). Однако развитие специализированной журналистики — примета уже другого, XIX века.

Предвосхищением данной тенденции явилось издание в 1793 году журнала «Санкт-Петербургский Меркурий» — будущим баснописцем И. А. Крыловым и литератором А. Клушиным. В обращении к читателям говорилось: „Для чего не сказать Публике о новых произведениях российской литературы? Для чего не возвестить о театре, что на нём играно особливо нового и как играно? Сие право позволенное и мы хотим им пользоваться“*.

Однако, большинство русских периодических изданий, вплоть до реформы 1861 года, ограничивалось объявлениями из сферы культуры и редко обращалось к коммерческой, биржевой, промышленной рекламе. Право на публикацию последней было особой привилегией правительственных, официальных изданий. «Санкт-петербургские ведомости» и «Московские ведомости» долгое время соответствовали этому статусу, будучи изданиями соответственно Академии Наук и Московского Императорского университета.

Завершая вопрос о рекламе в русской журналистике XVIII века, отметим, что, по нашим наблюдениям, эти тексты носили характер по преимуществу справочной, деловой информации, которая типична для жанра объявления. Лишь в сообщениях о литературных новинках появляется оценочная информация, элементы развитой суггестивной рекламы.

Уже в первой трети XIX века такое положение вещей меняется. Новым явлением на ниве русской журналистики стал «Московский телеграф». Среди прочих новшеств, внесённых этим изданием в журнальную деятельность, был и прорыв в развернутую рекламную деятельность. Специальной рубрики объявлений в нём ещё не существовало, однако образцы зрелой рекламы печатались под рубриками «Московские записки», «Отечественные известия» и «Модные обычаи».

«Северная пчела» — одна из первых стабильно издававшихся в течение долгого времени частных русских газет. Однако историки печати именуют её полуофициозной — из-за тесных связей издателей с Министерством внутренних дел и жандармским управлением и субсидий, которые получала газета от правительства за проведение „линии“, угодной властям. Но и этой привилегированной газете не удалось пробиться сквозь государственную монополию на публикацию коммерческих объявлений. Реклама, которую газета печатала в «подвалах» с первой по четвёртую полосы, охватывала лишь зрелища, новые книги и моды. Однако официальный запрет на рекламирование фирм и товаров Ф. В. Булгарин преодолевал с помощью скрытой рекламы — статей и заметок, как бы невзначай превозносивших качество той или иной продукции — в одной статье хвалил табак некой петербургской фабрики, в другой рекламировал врача-дантиста, сообщая его адрес, и так далее.

Основную долю коммерческих известий и коммерческой рекламы распространяли орган департамента внешней торговли «Коммерческая газета» (1825—1860} и частный еженедельник «Купец» (1832—1835). Последний издавался на трёх языках — русском, немецком и французском — и ставил своей целью «способствовать успехам отечественной промышленности указанием торговых домов, фабрик, заводов и мастерств со всеми условиями, к сбыту и приобретению товаров и изделий».

Качественно новый этап развития рекламной деятельности наступает с отменой крепостного права в 1861 году и ускоренным развитием капиталистических отношений. Важным для положения русской журналистики явилось введённое вскоре временное уложение о печати, которое отменило, в частности, предварительную цензуру и стимулировало гласность. В начале 1863 года произошла отмена ограничений на публикацию коммерческих объявлений в газетах и журналах.

Изменившиеся общественные условия способствовали возникновению значительного числа новых периодических изданий. Среди них стремительно завоевывал популярность «Голос» А. А. Краевского (1863—1884). Имевший огромный издательский опыт, Краевский одним из первых сделал ставку на массовость издания (к 1865 году у газеты уже было около 5 тысяч подписчиков, а в 1877 году — до 20 тыс.). Помимо «Голоса» возникали и другие газеты, ориентированные на максимально широкую аудиторию: «Петербургский листок» (1864—1916), «Московский листок» (1881—1916) и др. Зарождались первые рекламные агентства. «Петербургский листок» осведомлял: „Приём частных объявлений на всех языках для напечатания во всех газетах и журналах и для выставки на станциях Николаевской железной дороги и в вагонах конно-железной дороги в Центральном бюро объявлений литературного агентства (…) на Невском проспекте рядом с Пассажем. В Москве на Тверской, в доме Гудович“.

Наряду с рекламными, в 1860-е годы формировались и информационные агентства широкого диапазона, ориентированные на передачу не только коммерческих и бытовых, но и политических известий. Первую подобную попытку предпринял банкир К. В. Трубников, создавший в 1862 году телеграфное бюро при своей газете «Биржевые ведомости». Общегосударственный масштаб распространение оперативных новостей получило с созданием «Русского телеграфного агентства» (РТА) в 1865 году. Центральная контора объявлений «Торгового дома Метцель и К», основанная в Москве в 1870 году, — наиболее известное русское рекламное агентство XIX века.

Роль телеграфных агентств росла, так как газетам требовалось всё более оперативное и обильное поступление злободневных известий о жизни страны и всего мира. Всё большую долю прибыли периодические издания получали от публикации рекламы. К 1870-м годам эта статья дохода у наиболее популярных газет составляла ежедневно до 100 рублей. Годовой же их доход от рекламы составлял 35-40 тысяч рублей. Это преуспевание имело оборотную сторону: погоня за прибылью приобретала гипертрофированную форму. Рекламные тексты начинали вытеснять иные публикации. Вновь, как это уже было на рубеже веков, русские газеты до половины объёма стали отдавать объявлениям, — что вызывало протест общественности. Н. В. Соколов в «Русском слове» негодовал: «С попутным ветром казённых и частных объявлений опытные и ловкие лоцманы Санкт-Петербургских и Московских „Ведомостей“ господа Корш и Катков распускают свои грязные паруса и гордо несутся по мутным волнам журналистики, не опасаясь отмелей и подводных камней, известных под названием „предостережений“ и „запрещений“.»

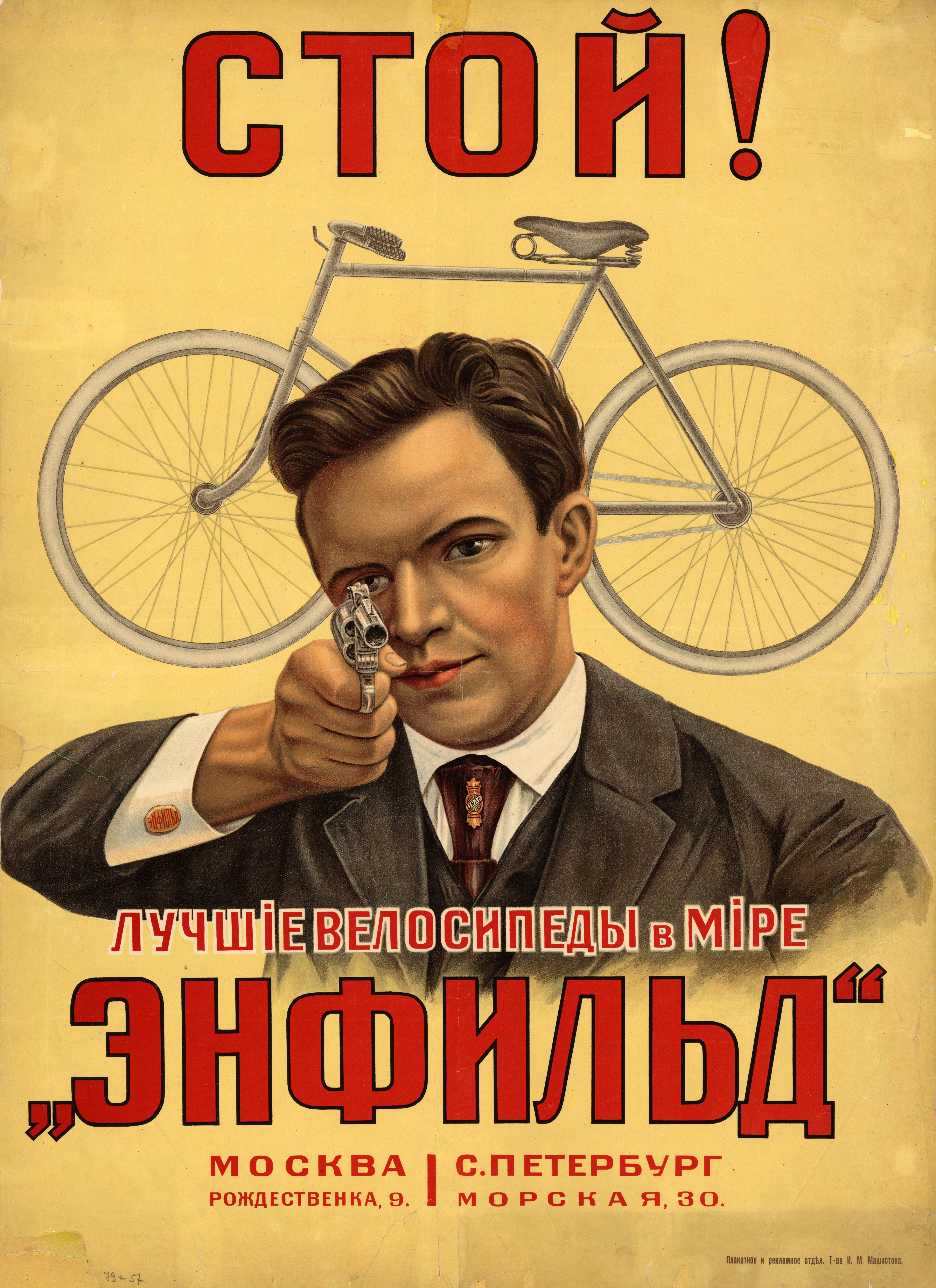

Эволюция рекламной деятельности в журналистике, которая проходила в России на протяжении всего XIX века, в Западной Европе приобрела развитые формы уже к его середине. С 1840-х годов успешную конкуренцию прессе в европейских странах начал составлять многоцветный плакат, добравшийся до России только к концу столетия. Чрезвычайную популярность к началу нового, XX века приобрели малые формы изобразительной рекламы: почтовые открытки, изысканно оформленные меню и театральные программки, всевозможные этикетки и упаковочные материалы.

В число рекламных средств как в Западной Европе, так и в России включилась со временем фотография. Её применение прошло затем различные станции, подобные там, которые пережило в своё время использование в газетной рекламе гравюры и рисунка: путь от прямолинейной, «буквальной» наглядности рекламируемого предмета ко всё большей условности, экспрессии, эстетической выразительности.

Примечания[править]

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация по спорным неочевидным темам должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на источники. Эта отметка была добавлена 26 октября 2017 |