Молекулярная биология

| Наука | |

| Молекулярная биология (лат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса и греч. βιολογία от др.-греч. βίος — жизнь и λόγος — учение) | |

| англ. Molecular biology | |

| |

| Предмет изучения | молекулярные основы биологической активности |

|---|---|

| Период зарождения | XX век |

| Основные направления | биология, медицина |

Молекулярная биология (лат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса и греч. βιολογία; от др.-греч. βίος жизнь и λόγος — учение) — медико-биологическая наука, ставящая своей задачей познание природы явлений жизнедеятельности путём изучения биологических объектов и систем на уровне биологических макромолекул — белков и нуклеиновых кислот, таких простых систем, как бесклеточные структуры, вирусы и, как предел, — на уровне клетки.

История молекулярной биологии[править]

Огромное значение исследований биологических проблем на молекулярном уровне предвидел русский физиолог Иван Павлов, говоривший о последней ступени в науке о жизни — физиологии живой молекулы. Сам термин Молекулярная биология был впервые употреблен английским кристаллографом Уильямом Астбери в приложении к исследованиям, касавшимся выяснения зависимостей между молекулярной структурой и физическими и биологическими свойствами фибриллярных белков, таких, как коллаген, фибриноген или сократительные белки мышц. Широко применять термин Молекулярная биология стали с начала 50-х годов XX века[1][2].

Возникновение Молекулярной биологии как сформировавшейся науки принято относить к 1953 году когда Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком была раскрыта трёхмерная структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и высказали подтвердившееся позже предположение о механизме ее репликации, лежащей в основе наследственности. Это позволило говорить о том, каким образом детали данной структуры определяют биологические функции ДНК в качестве материального носителя наследственной информации. Об этой роли ДНК стало известно несколько раньше, а именно в 1944 году в результате работ американского генетика Освальда Эйвери с сотрудниками, но не было известно, в какой мере данная функция зависит от молекулярного строения ДНК. Так же ещё в 1928 году советский учёный Николай Кольцов высказал идею о матричном синтезе в весьма ясной форме. Это стало возможным лишь после того, как в лабораториях Уильяма Брэгга, Джона Бернала были разработаны новые принципы рентгеноструктурного анализа, обеспечившие применение этого метода для детального познания пространственного строения макромолекул белков и нуклеиновых кислот[1][2].

Изучение молекулярных основ мышечного сокращения началось с работ Владимира Энгельгардта и Милицы Любимовой, опубликованных в 1939—1942 годах. Молекулярная биология развивалась также в сфере эволюционного учения и систематики. В Советском Союзе инициатором изучения нуклеиновых кислот и исследований по молекулярным основам эволюции был Андрей Белозерский. Для развития Молекулярной биологии в Советском Союзе большое значение имело постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по ускорению развития молекулярной биологии и молекулярной генетики и использованию их достижений в народном хозяйстве», опубликованное 20 мая 1974 года. Исследования координировались Межведомственным научно-техническим советом по проблемам молекулярной биологии и молекулярной генетики при ГКНТ СССР и АН СССР. С 1967 года начал издаваться ведущий журнал в этой области «Молекулярная биология» и реферативный журнал с тем же названием. В Европе действуют Европейская организация молекулярной биологии (ЕМБО), Европейская молекулярно-биологическая лаборатория (ЕМБЛ), Европейская молекулярно-биологическая конференция (ЕМБК)[1][2].

Задачи молекулярной биологии[править]

Отличительная черта Молекулярной биологии — изучение явлений жизни на неживых объектах или таких, которым присущи самые примитивные проявления жизни. Таковыми являются биологические образования от клеточного уровня и ниже: субклеточные органеллы, такие, как изолированные клеточные ядра, митохондрии, рибосомы, хромосомы, клеточные мембраны; далее — системы, стоящие на границе живой и неживой природы, — вирусы, в том числе и бактериофаги, и кончая молекулами важнейших компонентов живой материи — нуклеиновых кислот и белков. Молекулярная биология — новая область естествознания, тесно связанная с давно сложившимися направлениями исследований, которые охватываются биохимией, биофизикой и биоорганической химией. Разграничение здесь возможно лишь на основе учёта применяемых методов и по принципиальному характеру используемых подходов[1][2][3].

В основе Молекулярной биологии является разработка методов, позволяющих расшифровывать структуру, а затем и трёхмерную, пространственную организацию высокомолекулярных нуклеиновых кислот. Что было достигнуто в отношении общего плана трёхмерной структуры ДНК (двойной спирали), но без точного знания её первичной структуры. Быстрые успехи в разработке аналитических методов позволяют с уверенностью ждать достижения указанных целей на протяжении ближайших лет. Здесь, разумеется, главные вклады идут от представителей смежных наук, в первую очередь физики и химии. Все важнейшие методы, использование которых обеспечило возникновение и успехи Молекулярной биологии, были предложены и разработаны физиками (ультрацентрифугирование, рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, ядерный магнитный резонанс). Почти все новые физические экспериментальные подходы (например, использование ЭВМ, синхротронного, или тормозного, излучения, лазерной техники) открывают новые возможности для углублённого изучения проблем Молекулярной биологии. В числе важнейших задач практического характера, ответ на которые ожидается от Молекулярной биологии, на первом месте стоит проблема молекулярных основ злокачественного роста, далее — пути предупреждения, а быть может, и преодоления наследственных заболеваний — молекулярных болезней. Большое значение будет иметь выяснение молекулярных основ биологического катализа, то есть действия ферментов[1][2][3].

К числу важнейших современных направлений Молекулярной биологии следует отнести стремление расшифровать молекулярные механизмы действия гормонов, токсических и лекарственных веществ, а также выяснить детали молекулярного строения и функционирования таких клеточных структур, как биологические мембраны, участвующие в регуляции процессов проникновения и транспорта веществ. Более отдалённые цели Молекулярной биологии — познание природы нервных процессов, механизмов памяти. Один из важных формирующихся разделов Молекулярной биологии — генная инженерия, ставящая своей задачей целенаправленное оперирование генетическим аппаратом живых организмов, начиная с микробов и низших (одноклеточных) и кончая человеком (в последнем случае прежде всего в целях радикального лечения наследственных заболеваний и исправления генетических дефектов). В отношении микробов, растений, а возможно, и сельско-хозяйственных животных такие перспективы весьма приближенны (например, получение сортов культурных растений, обладающих аппаратом фиксации азота из воздуха и не нуждающихся в удобрениях). Они основаны на уже достигнутых успехах: изолирование и синтез генов, перенос генов из одного организма в другой, применение массовых культур клеток в качестве продуцентов хозяйственных или медицинских важных веществ[1][2][3].

Галерея[править]

- Основоположники молекулярной биологии

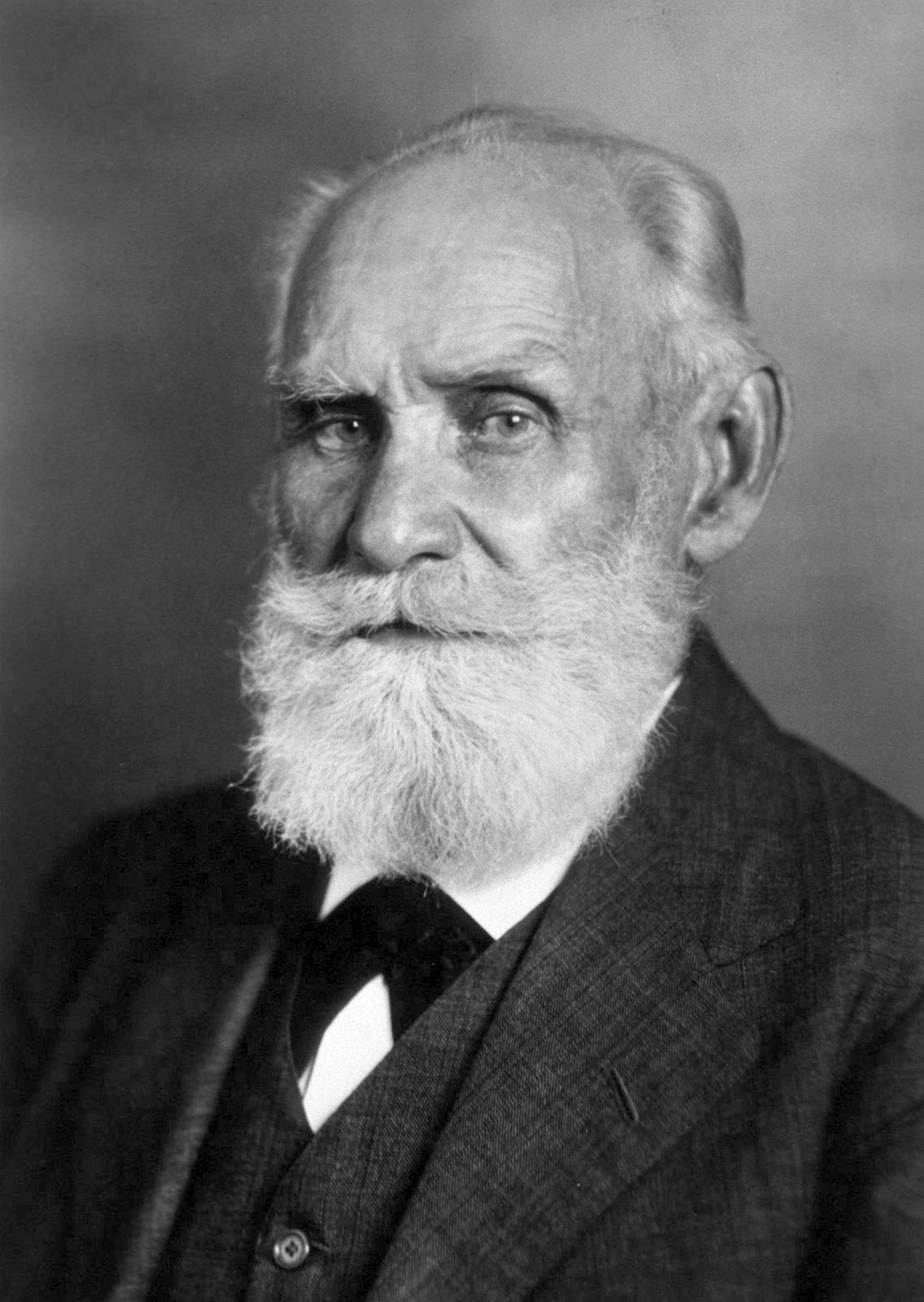

Иван Павлов (1849—1936)

Френсис Крик (1916—2004)

Джеймс Уотсон (род. 1928)

Уильям Брэгг (1890—1971)

См.также[править]

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Молекулярная биология / Большая советская энциклопедия // Глав. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва : Сов. энциклопедия, Т. 16: Мезия-Моршанск. — 1974. — 615 с

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Молекулярная биология / Большая медицинская энциклопедия // гл. ред. акад. Б. В. Петровский ; [Акад. мед. наук СССР]. — 3-е изд. — Москва : Сов. энциклопедия, Т. 15: Меланома - Мудров. — 1981. — 576 с

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Молекулярная биология. — Ленинград : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1974. — 360 с

Литература[править]

- Молекулярная биология / Большая Российская энциклопедия // научно-редакционный совет: председатель - Ю. С. Осипов и др. — Москва : Большая Российская энциклопедия, Т. 20: Меотская археологическая культура - Монголо-татарское нашествие. — 2012. — 766 с. — ISBN 978-5-85270-354-5

- Молекулярная биология / Большая советская энциклопедия // Глав. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва : Сов. энциклопедия, Т. 16: Мезия-Моршанск. — 1974. — 615 с.

- Молекулярная биология / Большая медицинская энциклопедия // гл. ред. акад. Б. В. Петровский ; [Акад. мед. наук СССР]. — 3-е изд. — Москва : Сов. энциклопедия, Т. 15: Меланома - Мудров. — 1981. — 576 с

- Молекулярная биология / АН СССР. Ленингр. ин-т ядерной физики им. Б. П. Константинова. — Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. — 576 с.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Молекулярная биология», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Молекулярная_биология» «https://znanierussia.ru/articles/Молекулярная_биология». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|