Конституционное право России

Конституционное право России — основа российской правовой системы[1], ведущая отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих в конституции и конституционном законодательстве основы взаимоотношений личности и государства, правового статуса человека и гражданина, принципы общественного, государственного и территориального устройства страны, социально-экономических отношений, организации системы органов государственной власти и местного самоуправления[2].

Общая характеристика[править]

Понятие термина[править]

Термин «конституционное право» в юриспруденции рассматривается в четырёх аспектах:

- как отрасль права — совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в политической, экономической, социальной, духовной сферах жизнедеятельности.

- как наука — совокупность различных теорий, учений, концепций, взглядов, гипотез, связанных с конституционным правом и содержащихся в книгах, статьях, научных докладах[3].

- как учебная дисциплина — предмет преподавания, включающий изучение основ действующего конституционного права и науки конституционного права[3].

- как основное право человека и гражданина, закреплённое в Конституции Российской Федерации.

В юридической науке длительное время продолжается дискуссия о соотношении понятий «конституционное право» и «государственное право»[4]. Эти наименования используются как синонимы, так как по содержанию понятия «конституционное право» и «государственное право» равнозначны[5]. В дореволюционный и советский периоды становления России использовался термин «государственное право», в начале 1990-х годов утвердилось новое наименование отрасли — «конституционное право».

Выбор термина зависит от нескольких факторов:

- подхода к предмету и объекту правового регулирования отрасли

- значимости характеристики сторон государственного и конституционного строя.

- определения приоритета во взаимосвязях «государство — право — личность».

- исторических и правовых традиций государства.

Предмет регулирования[править]

Общественные отношения, регулируемые нормами любой отрасли права, в юриспруденции принято именовать её предметом. Предметом конституционного права России как отрасли права являются наиболее важные (фундаментальные) общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, которыми характеризуются: основы конституционного строя Российского государства, сущность и формы народовластия; основы правового положения личности; государственное устройство России; система, порядок формирования, принципы организации и механизм деятельности органов государственной власти и местного самоуправления[6].

Отношения, определяющие основы конституционного строя, выражают качественную характеристику государства: суверенитет, форму правления, форму государственного устройства, субъекты государственной власти и способы её реализации, составляющие основы функционирования политической системы общества, а также основы экономической системы, включающие установление государством допускаемых и охраняемых им форм собственности и гарантий её защиты, способов хозяйственной деятельности, охраны труда, провозглашение определённой системы обеспечения социальных потребностей членов общества в различных сферах жизни.

Отношения, определяющие основы правового статуса личности, выражают: главные принципы, характеризующие положение человека в обществе и государстве, а также основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Отношения, касающиеся основных принципов системы органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, определяют: виды органов законодательной, исполнительной и судебной власти, правовой статус этих органов, порядок их образования, компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты, систему органов местного самоуправления.

Конституционно-правовые отношения[править]

Конституционно-правовое отношение — это общественное отношение, которое урегулировано нормой конституционного права и содержанием которого является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой нормой[7].

Субъекты конституционных правоотношений:

- Народ (многонациональный народ) Российской Федерации; нации; народности.

- Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.

- Органы публичной власти (органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления) их должностные лица.

- Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, российские соотечественники за рубежом.

- Общественные объединения[8]:

Круг субъектов конституционно-правовых отношений не является чем-то раз и

навсегда установленным. Он зависит от конкретной страны, ее строя и ценностных подходов к тем или иным конституционно-правовым явлениям и институтам, эволюции институтов власти.— Авакьян С. А.

Методы регулирования[править]

Под методами правового регулирования понимаются способы воздействия правовых норм на общественные отношения. Конституционное право как отрасль права использует различные способы воздействия на общественные отношения: диспозитивный метод (дозволение) и императивный метод (позитивное обязывание и запрет)[7].

Императивный (директивный) метод — это метод властных предписаний, основанный на запретах, подчинении и ответственности. Для отношений, регулируемых на основе данного метода, характерно неравенство сторон или субординация:

- позитивное обязывание (например, статья 58 Конституции Российской Федерации «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»[9]; статья 59 Конституции Российской Федерации «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации»[9]).

- запрет (например, статья 21 Конституции Российской Федерации «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам»[9]; статья 34 Конституции Российской Федерации «Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию»[9]).

Диапозитивный метод — это метод равноправия сторон, основанный на дозволениях и праве выбора поведения субъектами правоотношений, координации деятельности:

- дозволение (например, статья 37 Конституции Российской Федерации «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»[9], статья 132 Конституции Российской Федерации «Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств»[9]).

Цели и задачи конституционного права[править]

Конституционное право служит целям укрепления и развития существующего строя, осуществления внутренней и внешней политики Российского государства, обеспечения прав и свобод личности, формирования гражданского общества, достижения взаимопонимания между различными социальными и общественными группами и слоями, соблюдения правопорядка и законности[6]. Главная задача конституционного права — установление баланса между властью, необходимой для организации общества, и свободой человека.

История развития[править]

Конституционное развитие России берет начало с официального принятия первой в России Конституции 10 июля 1918 года. Однако идеи принятия конституции появились намного раньше.

Условно можно выделить несколько этапов конституционного развития:

- Формирование конституционных институтов — до октября 1917 года.

- Советский период истории конституции — включает Конституцию РСФСР 1918 года, Конституцию РСФСР 1925 года, Конституцию РСФСР 1937 года, Конституцию РСФСР 1978 года.

- Переходный период конституционной смены общественно-политического строя — с 1989 год по 1993 год.

- Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года.

Система (структура) конституционного права[править]

Конституционное право России как отрасль имеет свою систему, которая представляет научно обоснованное и последовательное разделение конституционно-правовых норм на определённые группы в зависимости от их содержания, характера регулируемых ими общественных отношений и значения самих норм. Система конституционного права России выглядит следующим образом[2]:

- Основы конституционного строя России.

- Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации.

- Федеративное устройство России.

- Избирательное право России.

- Система высших органов государственной власти Российской Федерации.

- Система законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

- Система судебных органов государственной власти Российской Федерации.

- Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Источники конституционного права[править]

Под источником конституционного права понимается способ закрепления и обнародования конституционно-правовых норм, форма их внешнего выражения. Источниками конституционного права России являются нормативные правовые акты. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», характеризует нормативный правовой акт следующими признаками: «издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в нём правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений»[10].

В настоящее время к источникам конституционного права России относят Конституцию Российской Федерации, законы о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, акты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, акты должностных лиц и органов местного самоуправления[6]. Большое значение в российской правовой системе на современном её этапе имеют нормы международного права и ратифицированные международные договоры России. К источникам конституционного права относятся Постановления Конституционного Суда Российской Федерации[11].

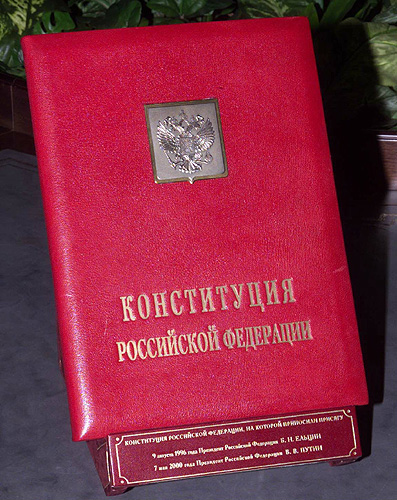

Главным источником конституционного права России является Конституция Российской Федерации. Её роль как основного источника конституционного права определяется тем, что в ней устанавливаются конституционно-правовые нормы, являющиеся основополагающими для всех других источников конституционного права. Именно Конституция Российской Федерации является базой текущего национального законодательства и определяет систему нормативных правовых актов на территории России в зависимости от их юридической силы. Конституция Российской Федерации является основой всего отечественного законодательства: закрепляет содержание субъективных прав и обязанностей человека и гражданина на территории России; определяет систему органов государственной власти и органов местного самоуправления и устанавливает уровень их нормативного регулирования; закрепляет основы федеративного устройства России и проводит разграничение компетенции между Российской Федерацией и её субъектами.

Источники[править]

- ↑ Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии»). — М: Книжный мир, 2010. — С. 344. — 960 с. — ISBN 978-5-8041-0296-9.

- ↑ 2,0 2,1 Шахрай С. Н. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для академического бакалавриата и магистратуры. — М: Статут, 2017. — 624 с. — ISBN 978-5-8354-1314-0.

- ↑ 3,0 3,1 Чиркин В. Е. Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов. — Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. — 688 с.

- ↑ Белкин А. А. Наименование отрасли : государственное или конституционное право // Правоведение. — 1997. — № 4. — С. 141—145.

- ↑ Кабанова О. В. Конституционное право. — 2022.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс (учебное пособие в двух томах, том первый; издание седьмое, перераб. и доп.). — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 864 с.

- ↑ 7,0 7,1 Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник. — Москва: Проспект, 2015. — 578 с. — ISBN 978-5-392-15462-3.

- ↑ Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т. / . 6-е изд., перераб. и доп. — Т. 1. / С. А. Авакьян. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2018. — С. 49.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Проверено 19 июля 2023.

- ↑ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами». Проверено 25 июля 2023.

- ↑ Бондарь С. Н. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ как источников права // Журнал российского права. — 2007. — № 4. — С. 75—85.

Литература[править]

- Авакьян С. А. Методы конституционно-правового регулирования и их специфика / С. А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. — 2005. — № 1. — С. 2—6.

- Бондарь Н. С. Предмет конституционного права в контексте практики конституционного правосудия: стабильность и динамизм / Н. С. Бондарь // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 10. — С. 24—35.

- Бутусова Н. В. Об особенностях конституционно-правовых отношений с участием государства / Н. В. Бутусова // Конституционализм и государствоведение. — 2015. — № 1 (7). — С. 42—50.

- Кононов К. А. «Предмет отрасли получает свое реальное выражение в системе» : профессор Е. И. Козлова о системе отрасли конституционного права и её институтах / К. А. Кононов // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 3. — С. 26—34.

Ссылки[править]

- Шустров Д. Г. Лекции по Конституционному праву РФ — YouTube

- Курс лекций по конституционному праву России — YouTube

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Конституционное право России», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Конституционное_право_России» «https://znanierussia.ru/articles/Конституционное_право_России». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|